雲ひとつないテキサスの空は大きい。1月半ばというのに強い光が肌を刺す。広大な平坦な大地と空が地平線で融合する。朝原宣治(28才、大阪ガス)が生活拠点にしている閑静なオーステイン住宅地は、市の北側の郊外にある。交通状況さえ良ければ練習場まで車で15分の距離だ。テキサス州首都オーステインは、町の中心地の少し高台に石作りの"ステ−ツ・キャピトル"(州議会堂)が威風堂々と建っている。その背後の緩い坂を徒歩で下ると、そのままいつのまにか名門テキサス大学キャンパスに踏み入れる。オーステイン市は政治とテキサス大学の町。キャンパスの中にひときわ巨大なアメリカンフットボール競技場がある。その隣接の高台に陸上競技兼サッカー場がある。ここにダン・パフコーチに指導を仰ぐ14名のプロアスリートが正午、判を押したように規則正しく練習が開始される。朝原はドイツ拠点にして活躍したときは跳躍だったが、ここではテキサス大学専属コーチ、ダン・パフを頼って“スプリント”転向2年目を迎える。昨シーズン数年ぶりに故障もなくシーズンを終え、4年ぶりに自己記録を更新10秒02に短縮、一挙に、"サブ10"に急接近した。今までにない快調な冬季練習を消化、同僚の小坂田も短期間ながら同伴、今シーズンに向けて自信溢れる意欲的な動きが新鮮だ。そんな二人、ダン・パフコーチ、トンプソンらの開放的なクラブを気持ちよく取材できた。

ドイツ跳躍からアメリカ短距離へ華麗な転向

| 「昨年はドイツからテキサスに練習拠点を移して、環境、コーチを変えたので、落ち着いて冬季練習をそんなにしていません。ドイツに行った本来の目的は走り幅跳びですから、スプリントの練習はやっていません。コーチは走り幅跳びの専門家です。テキサスに来たのは目的はスプリントですから根本的に主眼が違います。走り幅跳びからスプリントに変わった動機は、やはり、98年の故障、99年の踏み切り足を疲労骨折をしてから徐々にです。2000年からまたやり直しを始めたんですが、とりあえずしっかり走れるようになったら走り幅跳びをはじめようと考えていたのですが、走ることをやっているうちに、シドニー五輪のリレーメンバーに入り、いつのまにかわたしの中でジャンプが消えてなくなってしまったんですね(笑い)ひとつは、骨折が踏み切り足なんです。だから、ジャンプトレーニングは最初のころ怖かったですね。そこで踏み切り足を変えるとか、どこかで自分を言いましたが冗談ですよ、そんな簡単に変えられることはできません。それでも気持ちよく走れるようになってきたら、ジャンプよりスプリントが面白くなって将来が見えてきたのです。 |

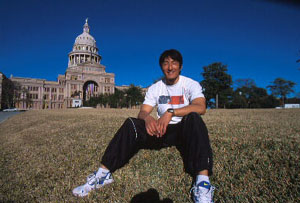

朝原、オーステインにあるテキサス州議事堂の前で |

そうこうしているうち、あるきっかけから、ダン・コーチに指導を受けることになったのが1年前です。住む国が変り、当然、生活環境も変わりますが、時間が経てば慣れるし、ぼくは違う環境にも案外と自然体で入れる順応性はあります。どこにいても自分のペースで生活できるタイプです。走り幅跳びからスプリントに変わったので、練習そのものが大きく違います。しかし、それでも最も変わったことは、ドイツとアメリカの短距離のレヴェルが大きく違うことでしょうね。ここに来た当初のころは、ベイリー、スリン、トンプソンらの世界一流選手がいました。自分よりタイムのよい選手が大勢いる中で練習するわけですから、潰されるんじゃあないかと思いましたよ。(笑い)毎日の練習で、ドイツにいたときより1個レヴェルがアップした環境において練習できたことが良かったと思います。故障もなくフルシーズンを終え、記録も10秒08から10秒02と自己記録を更新しています。10秒08を出した前年も良く練習できています。こんなことは6年ぶりですね」

「ドイツ5年間滞在は無駄ではなかったかと思う人もいるでしょうが、現在アメリカを拠点とした生活環境に順応できるドイツでの経験があればこそです。ジャンプからスプリントに練習種目が急激に変っても、それなりの対応身体能力もドイツの経験があるからです。決して失敗とは思いません。それがなかったらここですんなりかれらについてゆけません.ドイツに行ったのは、自分の基礎的な能力レヴェルを挙げるために行ったのですし、練習もきつかったんですよ。また、ドイツの国民性でしっかりした科学的なトレーニングプランみたいなものがあるじゃないですか、そこで自分の能力レヴェルがそれまでよりドンと一段上がり、記録も徐々に伸びてきたんです。あのころはスプリントよりジャンプに目的意識は強かったし、スプリント練習ができる環境、コーチでもなかったのです。そもそもこのように外国を拠点にして練習できる希望があっても、うちの会社の陸上部、個人的にも情報、コンタクトなどがある環境ではありません。外国人コーチに長期的に指導を受けるような前例もなかったのですから、別の方法、コンタクトがあったら他にやりようがあったと考えてもしょうがないです。しかし、うちの会社はわれわれが長期的な計画案を会社に提出、交渉次第では意向を受け入れてくれます。会社は結果重視のプレッシャーはなく、もちろん、まったくなくはないのですが、すぐに求めるようなことはしません。スポーツを通して国際的な経験から人材育成を行うようなアイデアと考えています。しかし、ドイツにいた最後の2年半は、怪我でまともな練習はできていません。そんなとき、以前故障で引退する選手を目撃しているだけに、ああ、このような状況になると選手は引退を考えるのだろうと思って落ち込んだこともあります。それはあせりというより、なんとなく嫌な、このまま終わりたくない。なんとか立ち上がりたいと思っていましたね」

スタート30mダッシュの重要な認識と徹底した練習

「ドイツ国民性は、利義、几帳面で日本人に近いと思われるような点も多いと思いますが、アメリカ人はなんと言うのでしょうか、ストレートで言葉を使ってしっかりと自分を表現するコミュニケーションが大事と思います。とにかく自分を表現しないと放ったらかされ、無視されるような状況になってしまうのです。人を尊敬しないと言うのはおかしいのですが、言葉ができない、相手はこっちのアポロ−チがないと、自分とは関係ないので、モー、イイヤって感じですね。控えめな態度は、日本では美徳のひとつですが、ここでは通用しません。むしろ個性のない人で終わってしまうのです。外国人だからといって特別扱い、気配りをしない。多国籍の国ですから、自分の意思をしっかりと表現することですね。英語をとにかくしゃべれなければ、なにごともまず始まらないのですが、ドイツでは言葉が分からなければ、向こうから気を使って丁重に話し掛けてきます。少しでも相手のことを理解しようと努力してくれます。それでもドイツ語を習いましたし、今回もスポーツを通してのコミュニケーションも大切ですが、もっと広く深くアメリカ、アメリカ人を知る好奇心もありますので英語学校に通っています。そうしないと世界が広がりません」

「ここに来て早速スタートを徹底的に直されました。おかしな話ですが、いままで短距離の練習を本格的にしたのはここにきて初めてでしょう。ドイツでは先ほど話しましたように、跳躍のコーチですから、スタートなどはほとんど素人じゃあないですか。短距離なんか分からないんですから、専門的に習ったことはここ5年間なかったんです。自分で適当にやっていた程度です。大学でも適当にやっていました。ですから、ここでは初っ端から、スタートから30mを徹底的に直されたんです。30mの距離の過程でどのぐらいのエネルギーでどのくらいのスピードで通過しないと60mは走れないのです。100mを最大効率で完走する技術、スタートというのが如何に大事なことを繰り返して叩き込まれるのです。一緒に走る相手が、世界のトップクラスの選手じゃあないですか、緊張するし、自分で集中力を高めて、一本一本が真剣な取り組みです。自分が盛り上げてやらないとどうにもならないんです。コーチがここでの練習が、世界選手権、五輪並みのレース・シュミレーションを作っているんですね。それは日常の練習が本番同等か、それ以上の厳しさでです。自分のペースを守って潰れないように練習しろと言われても、選手間で自然にテンションが上がってしまうんです。レイサーの“競争”本能が出るのです.スタートから60mの間に最低限のロス、どのくらい速く走っていないと、やはり100mは速く走れないのです。前半から後半に繋ぐ流れの走りは、全体のバッテイリーが10とすると、60mまでに8使っていたものを今年は5〜6に抑えて後半スピードが落ちないようにするとか、今年もいろんな課題があります」

不可思議な大レースの準決勝突破の壁

「ここでダン・コーチのスプリントのアイデア、コンセプトは、今まで自分が持っていたのと大きな違いに気づきました。大事なことが沢山あるのですが、練習の全て実戦に向けです.ダン・コーチは、おのおのの個性に合った走りを非常にシャープな目で注意深く見ています.例えば、スプリントの観念が日本人の高校、大学と現在のコーチと比較すると、非常に大きな違いが分かります。日本の人たちは、どこかで世界的な選手が出てくると、かれの走り、コーチの指導法などをすぐに学んで新しいものに飛びつく傾向があります。それを先取りして、そのトレーニング法を選手たちに"これでやれ"と言うケースが多いでしょう。コーチ自信の個性的なアイデア、創造に基づいた指導法ではないのです。そして、次に新しいものが出ると、また新しい方向に目が向いてしまうようにやってないですか。欧州、アメリカのコーチは、陸上競技を深く勉強、独創的な持論を確立して独自の練習を長年やる感じですね。ダン・コーチはドノヴァン・ベイリー(アトランタ五輪100m優勝者)、オバデレ・トンプソン(シドニー五輪100m3位)を育て、100m、走り幅跳びのカレーム・ストリ−トートンプソン(9秒96、8m63)ブルーニ・スリーンを98年から指導、セヴィリア世界選手権で9秒84の自己最高記録を出すまで完全復活させた実績を持っています。そのかれもエドモントンでは惨敗しました。トンプソン、ベイリー、スリーン、ぼくを含めた4人全員が準決勝で落ちたのでガックリしていましたね。特に、第2次予選で自分の走りは非常に良かったので、準決勝はこれなら行けると自信もありましたし、ダン・コーチも期待してくれました。もし、あれがぎりぎりで第2次予選を通っていたら、準決は別な走り方ができたんでしょう。しかし、2次予選は軽く行った感じでした。予選で抑えたガーナ選手は、準決ではかれの背中を見て走ったんですから、コイツー!と思っても勝負はスタート30mで決まっていたんですよ。後半いくらやってもどうしようもなかった。考えすぎ、気負い過ぎ、いま思えば普通にやれば突破したと思いますが、それが100m準決勝突破の不可思議なところでしょうね。400mリレーも、普通にやったら2〜3位まで行けたでしょうがバトンタッチで失敗。シドニーも同じようなアクシデントが起きています。今回もなぜバトンタッチのミスが、レースが終わるまで原因がわからなかったですね。短距離は微妙なレースですから、運不運も左右します」

「要するに、エドモントン準決勝レースの走りは、100mの走るパターン、技術、コツとでもいえるのですが、完全に自分のものとしていなかったのです。日本のTV放映では、同室だった小坂田が風邪をうつしたとのが原因で、体調を壊したと誤った報道をしていました。小坂田が帰国したら"おまえ余計なことをするな!と怒られたらしいのですが、事実は、予選前日に食べたハンバーガーの食中毒で高熱がでました。熱を計ると何度あるかわかるので嫌じゃあないですか、体温がどのくらいあったかは知りません。下手に薬を飲むとドーピングに引っかかるので止めておき、針を少しやった程度です。それでも予選の走りは良かった。2次予選を終わってから、スタートの出方がどこが悪いかコーチに注意を受けました。そのことを自分が勘違いして、準決に望んだんです。だから、完璧にスタートが速そうに見えたんですけれど、でも、エネルギーを使いすぎる出方をしているんですね。だから、同じような速さでもっと効率よい技術で走っていれば、後半もいけたんでしょうけれど、それが全くできていないので後半に伸びがなかったのです。あれでは世界選手権の準決は通りませんね。今ならあのときのようなヘマはやらないでしょうが、ちょっとのコーチとの食い違いが起きたのです。あまりにも考えすぎてしまったと思います。(朝原は否定するが、ここにダン・コーチの意見を書こう。”ノブは40度以上の高熱で体調を崩したのが原因“と断言していた)」

頭と身体が上手く噛み合いだしてきた

「自分ではレースの“パターン”と言うのですが、技術と解釈してください。過去に気持ちよく走れたのは、欧州を転戦できた97年シーズンです。あのシーズンはある程度走りを理解していたのですが、今のほうがもっと頭と身体で理解しています。例えば、記録と自分の走りの関係、なぜこのような走りでこのような結果が出たか、総合的な理解力と分析が十分にできるのです。それを日常練習で反復しています。GPのようなレースですと、わずか1か2レースで終わりますが、世界選手権や五輪では2日間で4レースを世界のトップ選手と激戦しなければなりません。ですから、ここでの練習は、30〜40mダッシュを15本位するんですが、それは大きな大会のシュミレーションです。練習サイクルに取り入れています。もちろん、大きな大会の経験、心理的な要素も大事ですが、やはり、練習してなんぼですから、頭で考え身体で理解しないとどうしようもないということです。やっぱり、自分の練習を通して、考えていることと身体が一致してきました。やっとそれが上手く噛み合いだしてきたので、効率の良い走りができてきたと言うことでしょう。そうなると、ある程度の体力(1年を通しての)が落ちてきてもいけるときがあるんです。練習を積んでなくとも、そこそこな走っている状態に持ってゆけるのです。例えば、日本のトラックで10秒19、20とか、そのぐらいの感じで走るレースパターンの感触を掴みました。記録の良し悪しに関係なく、走りが理解できることは、自分の走りが確立できた証なのです。最近では、なぜこの記録が出たのかわからないことが少なくなりました。ですから、100mで少しのミスでも致命傷になりますから、ミスを最小限にして効率よく走ることが勝負です。そしていろんなレース経験場必要です。練習ができてもレースによって、これまた少し違いがあるじゃあないですか、頭で覚えていることと、記録を照らし合わせてなぜ悪かったか、次のレースで別のことを試したりするんですよ。その繰り返しの連続で欠点を訂正してゆくうちに、100mを走る自信が生まれてきます。そうなると、どのぐらいで走ったら大体タイムはこれぐらいだと読めるようになるんです。その連続ができて、選手は成長すると思います。頭の中で記録とレース分析を照らし合わせる。次のレースで、頭で覚えていることを、その状況にあわせて身体表現します。誰と一緒に走るのか、天候、コンデイションなどの適応化をしてゆかなければなりません」

オーステイン旧市内の壁絵 |

「素質だけで簡単に9秒台では走れない!と、コーチに何度も言われました。サブ10の壁を突破できる能力を持ちながら、結局はできずに引退していった選手が多いのです。ぼくの場合、走り幅跳びから、スプリントに変えてきたので人より時間がかかっています。うちの会社は、今ではかなりわれわれの意向を認めてくれますが、これも自分がかなり積極的に交渉してきた結果です。ドイツ5年間遠回りしたとは思いませんが、コージ(室伏)の環境とは、ぼくの立場と全く逆ですね。あるときコージが、"ぼくのハンマー投げは父親の経験、技術など、総てのものが最も近いところに極自然な形で用意されてあった。理想的の環境だった。”と聞かされてなるほどと思いましたね。羨ましくも思いました。技術がポーンと目の前にあって、そこからすぐにスタートができたが、ぼくはそのような環境ではなかったので、いろんなことを手探りから始めることもありました。だからぼくが今のような経験、知識があって、若いときから短距離をしていたなら、もっと良い形と結果が出たかもしれません。しかし、そう言ってみても始まらないしねー。若さだけが良いとも限らないし、競技では”成熟"度が、非常に重要意味を持ちます」 |

「今季は冬季練習から昨年とかなり進歩が違います。ダン・コーチも昨年より遥かによい走りができるだろうといってくれますので、9秒台とは言わないですけれど、自分でも"9秒台突入”を期待したいですね(笑い)欧州で室内レースに4〜5回出場、3週間転戦する予定です。屋外はここが最初になるでしょう。テキサス大学陸上部が主催する"お祭り"テキサスリレー大会があります。昨年は3走、アンカーのスリーンにバトンを渡しました。日本では大阪GPが最初になるでしょう。本格的な今シーズンの活動は、やはり欧州GP出場レースです。今季の最高目的は、GPで得点を獲得して、パリ開催のGPファイナル出場することです。ぼくはアジア大会は遠慮したいですね。昨年欧州GPに出場できたのも、大阪ガスがオランダのカロライン・ファイス、エージェントと契約したからです。日本陸連もエージェント介入を、遅まきながらも認めるようになったのは大歓迎です。プロのエージェントのネットワーク、仕事、かれらの経験は非常に役立ちます。昨年、われわれの力、コネではとてもできないような大会にも、エージェントのおかげで出場できました。選手の希望をいち早く聞き入れ、飛行機、宿泊の手配など細かなことは一切考えないで、われわれがレースに集中できる環境を整えてくれます。やはりわれわれはレースに多く出場できることで、自分の力を本番で試し成長することができるのです。ですからエージェントの選択は、今後ますます大切なことになるでしょう」